BONDS

Thank you -サンキュー-

¥49,000

特集記事

Diamond

高田勉(Tsutomu Takada) GIA Tokyo 代表責任者。ミキモト、ティファニー、ラルフローレンWatch & Jewelry などで要職を務めたのち現職。

国際的な宝石鑑定機関であるGIA(米国宝石学会 / Gemological Institute of America)日本代表責任者である高田氏に、ダイヤモンドの価値についてお聞きしました。

”宝石の鑑定機関であり教育機関でもあるGIAの役割とは?”

GIAはアメリカの独立したNPOで、消費者を守るための団体として1931年に発足しました。そしてダイヤモンドのグレーディングシステム(品質評価システム)である4C*を1953年に確立した団体でもあります。GIAには宝石学を学ぶ教育機関、宝石の研究所、グレーディングレポートを発行するラボ、鑑別機器の開発という4つの機能があります。

*4Cとは…ダイヤモンドの品質を評価する国際基準。 カラット(重量)、カラー(色)、クラリティ(透明度)、カット(研磨状態)の頭文字をとって4Cという。

私たちの最大のミッションは消費者を守ることです。そしてそれが延いてはジュエリー業界全体の信頼を守ることにもなっていると思います。宝飾業に携わる人々に向けては、宝石学の教育において業界で最も権威のある資格であるGG(グラジュエイト ジェモロジスト / Graduate Gemologist)を習得するためのプログラムを提供し、専門知識とスキルの向上に貢献しています。

産出国や産地によって価値が左右されることは基本的にありません。マーケティング的な観点から産出国をアピールすることはあるかもしれませんが、GIAでは4Cに基づいて判断するので産地が鑑定基準に影響することはありません。そもそもカットされたダイヤモンドの産出国は現段階ではわからないものなのです。

”ダイヤモンドの価値に新旧は影響しない?”

ダイヤモンドは何十億年もかけて地球が造りだしたものですから、採掘された年代に違いがあるだけで新旧という概念はありません。カットについては技術の進歩などがありますから、アンティークと呼ばれるものがありますが、ダイヤモンドの新旧は、価値そこまで影響を与えていないのかなと考えています。

ルーペや顕微鏡などを使っても、レーザー刻印がない限り肉眼では確かめられないのが現状です。可能性として合成か天然かを予測することはできても、結論付けることはできません。しかし鑑定機関では経験豊富な研究者が最新の機器を使い、何段階もの検査を経て確実に鑑別することができます。GIAが発行する鑑定書は、世界共通の基準で、ダイヤモンドの状態を第三者が評価したもので、そのダイヤモンドの品質を保証するものです。

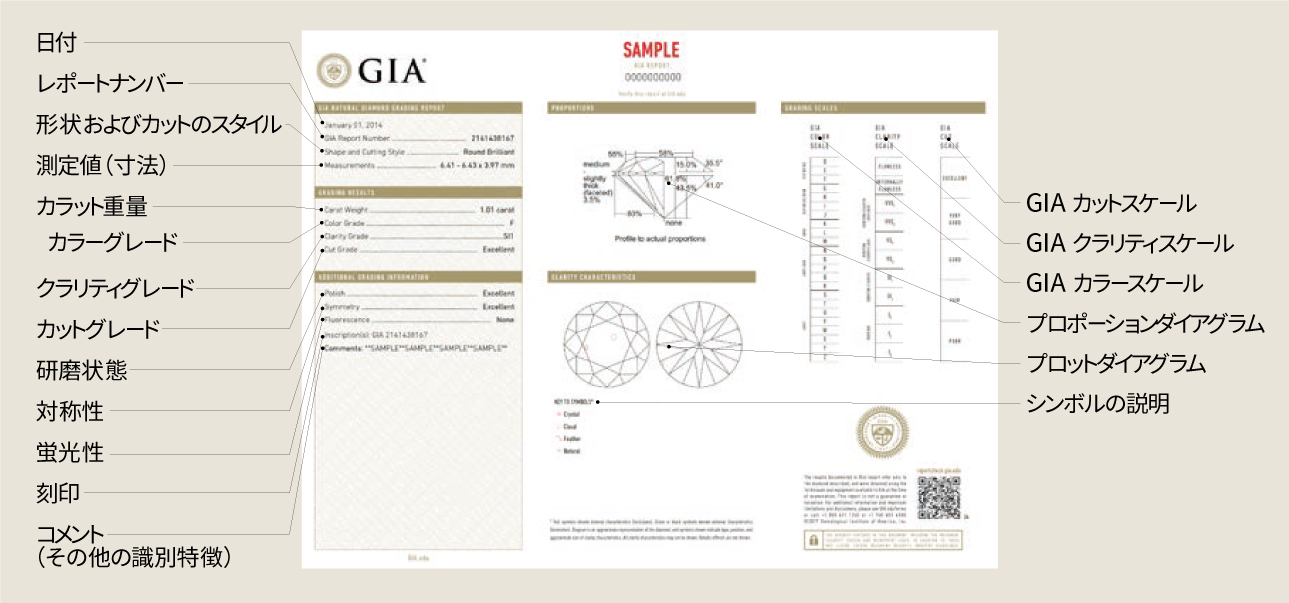

こちらがGIAの発行するグレーディングレポート(鑑定書)です。ここで鑑定したダイヤモンドには、全てガードル(カットされた宝石の最も外周にあたる部分)にシリアルナンバーを刻印しているので、各個体の同一性を保証することができます。

”全世界で信頼される鑑定機関の顔として”

ダイヤモンドについての豊富な知識をバックボーンに、自分たちのミッションについて真摯に語る高田氏の姿は、消費者の利益を守ることと、ジュエリー業界全体の信頼を守るために活動するGIA の姿勢そのもののように見えました。アメリカで生まれたグレーディングシステムは世界基準として機能し、最も信頼のおける宝石鑑定書として全世界で流通しています。GIA はジュエリー産業に携わる人々と消費者の、双方の信頼の架け橋となる存在になっているのです。

宝石の鑑定とは、宝石の品質を判定することで、鑑定書はいわば品質証明書としてダイヤモンドにのみ発行されるものです。 そして鑑別とは、その素材がどのような石であるのかや、天然であるか人工であるかを証明することです。よく似ている単語ですが、証明する内容が全く違います。一般の人にとってあまり身近とはいえない鑑定機関ですが、宝飾品購入の際には鑑定書(または鑑別書)の有無が消費者にとって大きな指標となります。 宝石の鑑定・鑑別を行う機関は、GIA をはじめ世界中に数多くあります。日本だけでもCGL(中央宝石研究所)など100 を超える鑑定・鑑別機関が存在し、そのほとんどが東京の御徒町にあります。世界中の各鑑定機関にはダイヤモンドのグレーディングを得意とする機関、カラーストーンの判定に強い機関など、それぞれ特色がありますが、信頼性において明確にランク付けされ、そのヒエラルキーの頂点にあるのがGIAです。 GIAのグレーディングレポートは、世界中どこの国でも通用し、その評価は世界一厳しいことでも知られています。このことからもGIAはグローバルで信用を得る、最も厳正な基準を持っているといえるでしょう。また、世界中の鑑定・鑑別機関で活躍するグレーダー(鑑定士)の多くがGIAの教育機関で学び、厳しい試験に合格した証であるGIA-GG(Graduate Gemologist)の称号を持っています。ゆえに国内外の多くのブランドからの信頼も厚く、ジュエリー販売におけるステイタスともなっています。